昭和24年(1949年)- 軽自動車の誕生

わが国の自動車史において、「軽自動車」ということばが登場するのは、昭和24年(1949年)のことです。同年法律が改正され、自動車の種類として、従来の「小型自動車」が「小型自動車」と「軽自動車」に分割されたのが始まりです。また翌昭和25年(1950年)の法改正では、 「軽自動車」の対象を2輪車、3輪車にまで拡げられました。

終戦後に法改正の中で誕生した「軽自動車」ですが、実際に生産が始まり、市場で見慣れるようになるまでにはさらに10年余の年月が必要でした。

それから、60数年が経過した現在、平成24年(2012年)の国内の新車販売台数約537万台のうち、実に軽自動車がおよそ4割を占めています(※注1)。軽自動車はいまや国民生活の中でなくてはならない地位を占めるようになりました。

その歴史を、戦後期から当協会の設立まで振り返ってみます。

日本全国で活躍する軽自動車

※注1:一般社団法人日本自動車販売協会連合会の統計による。

戦後期 - 統制下の自動車生産

自動車の生産制限

終戦後の昭和20年(1945年)、自動車の生産は再開され、わが国は復興への道を歩み始めますが、連合国軍による占領下であり、自動車の生産にはGHQ(連合国軍総司令部)による製造許可が必要でした。

このような状況下、昭和20年9月にトラックに限ってではあるものの、月間1,500台の製造が許可されましたが、これは戦前から継続的に生産されていたトラック製造の延長程度の状況でした。

乗用車の製造は昭和22年(1947年)6月に許可されましたが、用途は政府・警察・タクシーなど、公共目的に限られており、トヨタ自動車、日産自動車でも乗用車の生産は年間数百台に制限されていました。一方で、昭和22年から23年(1948年)にかけて24,000台の米軍軍用車が払い下げられていました。

乗用車の生産制限の撤廃

昭和24年(1947年)10月、ようやく乗用車の生産制限が撤廃されました。厳しい状況下での自動車生産再開でしたが、この間、法律の改正も進み、自動車の生産、自動車の普及に向けて制度的準備が進められました。

昭和20年~30年代前半 - 軽自動車の黎明期

昭和29年の法改正

昭和29年(1954年)の法改正で、軽自動車は、排気量は360cc を上限とするものに統一されました。以後、昭和50年(1975年)12月末まで軽自動車は「排気量360cc、長さ3.0m 以下、幅1.3m 以下、高さ2.0m 以下」と定義されていました。しかし、軽自動車は、昭和30年に至るまで実際に生産されていたのはほぼ軽二輪車だけといった状態でした。

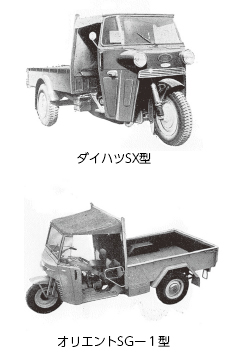

戦後の物流を担った3輪車

昭和30年 3輪車トラック

戦後、自動車生産再開とともに最も急激にその台数を伸ばしたのは小型3輪車でした。その生産は戦前に始まり、昭和20年代は小型4輪貨物車を大幅にしのぐ生産台数を誇っており、戦後の物流を担っていました。

小型3輪車は輸送の花形として活躍し、小型から大型化への道を歩みますが、昭和30年代に入ると4輪貨物車の生産も軌道に乗りその形勢は逆転することになります。小型3輪車は昭和32年を生産台数のピークとし、その後は減少の道を歩み、昭和40年代にその生産は打ち切られます。

軽自動車生産への挑戦

このような中で軽自動車は比較的容易に製造できる自動車として、中小の企業、異業種企業により昭和20年代から30年代初期にかけて、試作かごく少量の生産レベルではあったものの軽自動車の生産が行われていました。現在では知られていないようなさまざまな企業が昭和20年代から30年代初期にかけて軽自動車の生産に挑戦しました。

電気自動車たま号

当時の記録を見ると、最も早いものとして昭和22年(1947年)に東京電気自動車(株)より電気自動車「たま号」が生産されています。戦後のガソリン統制の時代であり、また戦前の旧・立川飛行機の技術者を中心に設立された同社の高い技術水準が活かされ、「たま号」は当時として非常に高い性能を発揮したとされています。

電気自動車については乗用車、トラック、バスが生産されており、昭和20年に46台、21年には451台、22年には948台、23年になると1,402台、ピークの昭和24年には1,614台が生産されました。戦後のこのような時期に電気自動車が存在していたことが一般的には驚きです。しかしながら、朝鮮戦争の勃発とともにバッテリーの原料の鉛が高騰し、一方で、統制下にあったガソリンが大量に出回ることとなり、まもなく電気自動車の生産は中止されました。

軽自動車の生産の隆盛

昭和27年(1952年)12月には名古屋の日本オートサンダル自動車(株)より「オートサンダル号」が発売され、昭和29年(1954年)までに約200台が製造されました。同じく12月にホープ商会が軽3輪トラック「ホープスターON」(4サイクル356cc)を発売しています。昭和31年(1956年)1月にはホープ自動車が軽3輪車初の2サイクルエンジンを搭載した軽3輪トラック「ホープスターSU」を発売しました。

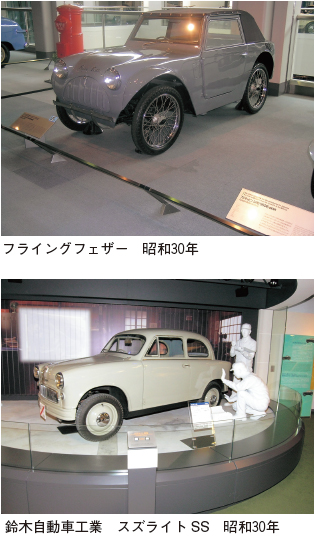

昭和30年(1955年)には、東京大森の(株)住之江製作所が「フライングフェザー」を製造しましたが48台で打ち切られています。同年10月には鈴木自動車工業(株)が軽乗用車スズライトSS と、同ライトバン、ピックアップトラックの3車種を発売しています。

鈴木自動車工業(株)は昭和20年代後半エンジン付自転車の製造から本格的2輪車メーカーへと変貌を遂げ、昭和29年には社名も鈴木式織機(株)から鈴木自動車工業(株)に変更しました。同社の軽自動車の本格的な生産は昭和35年以降であるが、自動車メーカーへの道はスズライトの開発とともに幕を開けていました。

自動車メーカーを目指して

また、昭和31年(1956年)2月には富士重工業が軽三輪トラック「三輪ラビット」(222cc)を発売したほか、日本軽自動車(株)が「ニッケイタロー」を発売。「ニッケイタロー」は昭和32年(1957年)にかけて200台弱を製造した記録が残されています。

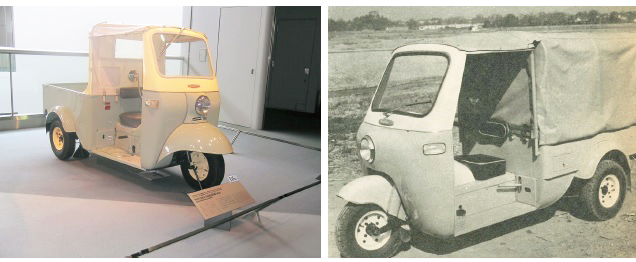

同じく昭和34年5月には、富士自動車が軽3輪キャビンスクーター「フジキャビン」(122cc)を発売、昭和33年(1958年)には日建機械工業(株)より「コンスタック号」という名称でライトバンとトラックが発売され、「コンスタック号」は昭和36年にかけて145台が製造されています。

昭和24年(1959年)36年3月に生産が打切られるまでに7,185台が生産されています。

このように昭和30年代の初期にかけては、自動車メーカーを目指した多くの企業が軽自動車の生産に乗り出しましたが、そこから自動車メーカーへ成長を遂げたのは鈴木自動車工業(株)、現在のスズキ(株)だけです。

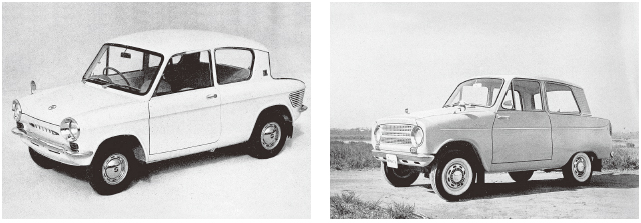

昭和31年 雑誌に紹介された軽自動車

昭和30年~40年代前半 - 軽自動車の本格生産とマイカー時代

軽自動車メーカーの台頭

昭和30年代前半(1955年~)には鈴木自動車工業、ダイハツ工業、富士重工業、東洋工業(現:マツダ)、新三菱重工業といった軽自動車メーカーが出そろい、いよいよ本格的に軽3輪車、軽4輪車の生産が開始されていきます。

一方市場では、高度経済成長を底辺で支える中小企業や個人事業主、個人商店において、小口の輸送需要が十分に高まっていました。昭和29年(1954年)の法改正で軽自動車の排気量が360cc に落ち着いた後、軽自動車の性能、大きさの拡大にいち早く着目し、3輪車の技術を小型化の中で生かし、実用的で、何よりも経済的な輸送手段として提供することが各社において考えられました。

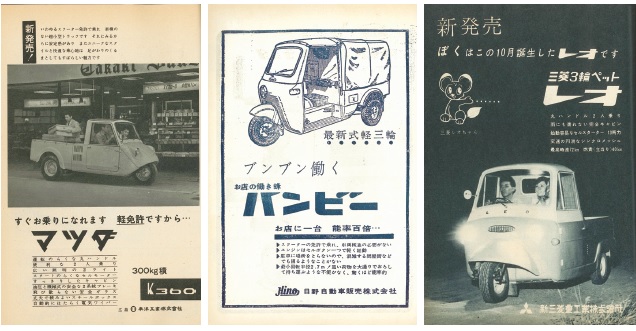

一世を風靡した軽3輪車

ダイハツ工業ミゼットと三井精機工業バンビー

軽3輪車はこのような状況の中、昭和30年(1955年)に登場し、昭和32年(1957年)のダイハツ工業のミゼットの登場とともに、わが国自動車史上最初の軽自動車ブーム「ミゼット旋風」が起きたのです。軽3輪車の生産台数は瞬く間に拡大し、昭和35年(1960年)には19万台を記録するにいたりました。軽3輪車はダイハツ工業の他、東洋工業、新三菱重工業など、合計5社が生産していましたが、軽4輪トラックの登場と共に小口物流・輸送の主役の座を明け渡すこととなり、昭和40年代の半ばに生産は終了します。

誌面を飾った軽3輪車の広告

このように、わが国の自動車の戦後史はまず物を運ぶ3輪・4輪トラックの生産から始まりました。わが国独自で発展した3輪トラックは、やがて市場から消えていきましたが、一方で軽4輪車にその命脈は引き継がれていくのです。

乗用車専門工場の稼働開始

昭和30年代の前半、トヨタ自動車、日産自動車をはじめとして乗用車専門工場が稼働を開始し、国産乗用車の生産も軌道に乗り生産台数を伸ばしてきていました。しかし、当初は乗用車は事業所の需要が主で、個人が所有するという意識はまだ希薄でした。昭和30年には前述のように軽乗用車の生産もスタートしますが、個人の需要がわきおこるまでにはまだ数年待たねばなりませんでした。

軽自動車需要の本格化

富士工業 スバル360

昭和33年(1958年)5月、富士重工業は「スバル360」を発売します。高い完成度と42万5千円の価格設定は、乗用車の個人所有という新たな需要を最初に掘り起こした自動車として注目されます。昭和30年代後半になると、経済の高度成長は個人所得の増加、生活の中に自動車を所有するという豊かさへの意識の芽生え、割賦販売の整備などといった状況がそろい、更に小型乗用車に比べて廉価な軽乗用車の生産が相次ぐこととなり、軽自動車需要が本格化します。

マイカー時代を切り開いた軽自動車

マツダキャロルと三菱ミニカ

昭和35年(1960年)5月には東洋工業が軽乗用車「マツダR360クーペ」を30万円代で発売し、昭和37年(1962年)2月には軽乗用車「マツダキャロル360」を発売しました。同年4月には鈴木自動車工業が軽乗用車「スズライトフロンテ360」を発売しており、同じく10月には新三菱重工業が軽乗用車「三菱ミニカ」を発売しています。このように昭和37年(1962年)は、軽自動車だけでなく、小型乗用車の発売も相次ぎ、その後のメーカー間の新車販売激化の幕開けとなる年でした。

ホンダ N360

昭和38年(1963年)5月には鈴木自動車工業が軽乗用車「スズライトフロンテFEA」を発売し、昭和41年(1966年)11月にはダイハツ工業が軽乗用車「フェロー」を発売しています。軽自動車メーカーとして最後発の本田技研工業が軽乗用車「ホンダN360」を発売するのは昭和42年(1967年)3月でした。

昭和30年(1955年)以降、わが国の自動車保有台数は毎年10数%から20%という驚異的な伸びを続け、昭和39年(1964年)以降、毎年100万台以上増加を続けました。たとえば、昭和30年のわが国の自動車保有台数は134万台でしたが、昭和40年には698万台、3年後の昭和43年3月には、1,000万台を突破し1,169万台に達しています。わが国の驚異的な経済の高度成長を客観的に示す数字で、この自動車の保有台数の推移ほど如実に物語るものはありません。

昭和40年代の保有台数は毎年200万台のペースで増加を続け、軽自動車についても昭和38年(1963年)3月の保有台数では100万台を突破し、3年後の昭和41年(1966年)3月には200万台を突破、さらに2年後の昭和43年(1968年)には300万台、昭和45年(1970年)3月には472万台に達し、その後も増加は続くと予想されていました。昭和39年3月に自動車保有台数全体に占める軽自動車の割合は4分の1を超え、その後も伸び続け、昭和45年には28.6%に達しました。

昭和40年代 - 軽自動車検査制度の創設

自動車保有台数の増加がもたらした社会的ひずみ

自動車保有台数の急激な増加は、交通事故死者の激増、自動車交通に起因する深刻な排気ガス汚染といった深刻な問題ももたらしました。年間交通事故死者数が1万人を突破し、社会問題としてクローズアップされたのが昭和34年(1959年)でした。昭和46年(1971年)の交通事故死者数は1万6,765人を数えました。

自動車交通事故関係統計

さらに車社会がもたらしたもうひとつの問題は、自動車排気ガスによる公害でした。都市における慢性的な交通渋滞や排出ガスによる環境の悪化は、自動車に待ったなしの対応を迫り、軽自動車を含む自動車に対し排出ガス規制が導入されることとなました。

おりしも、昭和38年(1963年)7月、わが国初の高速自動車国道「名神高速道路」が、兵庫県・尼崎と滋賀県・栗東間の71kmで一部開通し、全国の高速道路網整備の幕開けのときでもありました。このように、国民は車社会の便利さを享受する一方で、交通事故や排気ガスといった問題と向き合っていかなければならない時代に入り、軽自動車使用過程車に対する検査の必要性も指摘されるようになりました。

軽自動車検査制度の創設

軽自動車の検査(いわゆる車検)は、その保有台数の少なさから交通社会への影響が少ないとの理由で昭和27年(1952年)に廃止された経緯がありました。しかし、軽自動車の保有台数が全保有台数の30%に迫ろうとしており、軽自動車についても検査という規制がもはや不可欠という段階に達していました。

さらに、昭和44年(1969年)6月には、米国で実施されているリコール制度について、我が国自動車メーカーがその責務を果たしていないとの報道がなされ、国会でも政府やメーカーの姿勢が厳しく問われる事態となり、わが国自動車メーカーは次々とリコール車を公表する事態にいたりました。

このような背景から、昭和47年(1972年)の車両法改正により、これまで検査の行われていなかった軽自動車に対する検査実施が正式に決まりました。

軽自動車検査協会の設立

軽自動車に対する検査制度の創設は、対象となる軽3輪車、4輪車600万台の検査業務量の発生を意味します。軽自動車は登録車に比べて、車両の構造は画一的で小排気量ですが、それでも軽自動車の検査制度の創設は、道路運送車両法の歴史上、最も大がかりな制度変更といえる大事業でした。

自動車保有台数の増加が続き、検査業務量も増加を続ける中で、これまで検査を行ってこなかった軽自動車の検査を義務化することは、600万台の検査業務量が発生することになります。また国自らが検査を行う場合には、各都道府県の陸運事務所の検査設備、検査職員の大幅な増強が必要となります。

当協会の検査場での風景

その結果、軽自動車が既存の検査対象自動車に比べて小さく、画一的であることから、国の十分な監督の下で、代行機関が検査を行っても、実行が確保できるとの結論が出されました。こうして道路運送車両法の規定に基づき、運輸大臣の認可を受けて法人組織が設立されることとなりました。軽自動車の検査に限定した検査を行う組織として「軽自動車検査協会」の設立が決まり、道路運送車両法の一部を改正する法律は、昭和47年(1972)6月12日に公布されました。

軽自動車の未来

これを受けて、昭和47年(1972年)8月24日、軽自動車検査協会が設立登記され、昭和48年(1973年)10月1日に検査業務を開始しました。車検制度がスタートした軽自動車ですが、検査以外にも、平成14年(2002年)9月1日軽自動車用字光式ナンバープレート導入、平成18年(2006年)10月10日新しい地域表示ナンバー(ご当地ナンバー)プレート導入など、生活シーンにあわせて新たな制度が取り入れられ続けています。

当協会発足から40年以上が経過し、平成24年(2012年)現在では、国内の自動車新車販売台数537万台のうち、約37%にあたる198万台を軽自動車が占めています(※注2)。

軽自動車EVタクシー

いまや国民の生活の足となった軽自動車ですが、今後はよりいっそう省エネルギーで環境に配慮した車両や、高度な安全性能をもった車両、IT技術と連携した車両などが登場することでしょう。こうした新しい車両への検査制度を整えていくことも当協会の使命です。

※注2:一般社団法人日本自動車販売協会連合会の統計による。